当院での乳腺診察

当院での乳腺診察

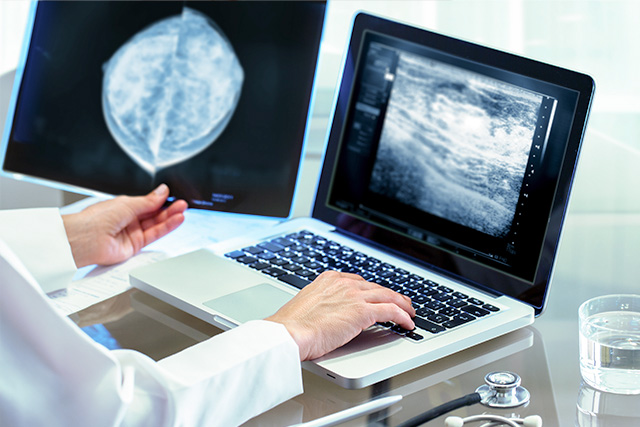

自覚症状がある(痛みやしこりなど)、過去に乳腺の疾患に掛かったことがある方、乳がん検診で異常があった方を対象に、診察、超音波診断(エコー検査)、マンモグラフィ検査、必要に応じて細胞診や針生検などの精密検査やCT検査などの精密検査を行っています。

当院では、乳腺外科の専門医である女性医師が診療を行い、乳がんの早期発見と治療に力を入れています。乳がんは、女性に最も多いがんであり、近年では20代・30代の若い世代から60代以上にも発症が見られ、早期の検診と適切な検査が重要とされています。乳がんは、早期に発見し治療を行えば高い確率で完治が望める病気です。そのため、定期的な乳がん検診を受けることが大切です。

ここでは、当院で行っている乳がん検査の内容や、検査を受けるタイミング、注意点などについて詳しくご案内いたします。

当院の乳がん検診では以下を行っております。

対象

大阪市内にお住まいで、40歳以上で該当する生まれ年の方

内容

マンモグラフィ検査・視触診(40歳代の方は2方向、50歳以上の方は1方向)

対象

大阪市内にお住まいで、30歳代の方(年度ごとに1回)

内容

超音波検査・視触診

| 検査項目 | 費用 |

|---|---|

| マンモグラフィ検査・視触診 | 1,500円 40歳 無料クーポンあり |

| 超音波検査・視触診 | 1,000円 |

当院では、女性乳腺外科専門医 奥川帆麻が診察を行います。必ず視触診を行います。視触診は診察の基本であり、触診でしかわからないことがあるからです。超音波検査は検査技師に任せることなく医師自ら超音波検査を行います。

またマンモグラフィー検査は経験豊富な女性レントゲン技師が行い、最新のマンモグラフィ装置により痛みの少ない検査と迅速な診断を心がけています。経験豊かな同じ専門医が視触診と超音波検査を一人で行うことでさらに乳がん検査の精度を上げることができます。

また、毎年受診することにより経時的変化を比較することができるとさらに精度が上がります。検査結果については画像を見ながら丁寧に説明し、必要に応じて追加検査や大学病院などより高度な医療機関への紹介も速やかに行います。

女性の人生を支えるパートナーとして女性の健康を総合的にサポートいたします。

問診

視触診

乳腺超音波検査・マンモグラフィ検査

結果説明

針穿刺吸引細胞診 針生検査

結果説明

良性・悪性の説明

手術などさらに治療が必要な場合高度医療機関大学病院や基幹病院へ紹介

当院では、以下の乳がん検査を行っています。症状や年齢、体質に応じて最適な検査をご提案します。

医師が乳房の形や皮膚の状態、しこりの有無、左右差などを目で確認し、実際に手で触れて異常がないか調べます。わきの下のリンパ節の腫れも確認します。当院では長い経験による丁寧で正確な手での「視触診」を大切にしており必ず全ての患者さんに行っています。最近では乳腺の診察で「視触診」を行う医師が少なくなっていますが、「視触診」は診察の基本です。

超音波(エコー)を用いて、乳腺内のしこりや異常を画像で確認する検査です。放射線を使用しないため、妊娠中や授乳中の方でも安心して受けられます。しこりの性状(形、大きさ、境界の明瞭さ、内部の状態など)構造の異常なども詳しく観察できるため、若い女性の乳腺が発達している方にも適しています。当院では技師に任せず医師自らエコー検査を行います。マンモグラフィでわからない病変が見つかることもあります。

乳房専用のX線撮影装置を用いて乳腺内を撮影し、超音波検査ではわからないような石灰化や腫瘤の有無を調べます。特に40歳以上の女性の乳がん検診に有効とされています。当院では柔らかい素材の圧迫板で痛みを抑えた検査を実施しています。当院では経験豊かな女性技師が撮影しています。

撮影直後に医師と一緒にモニターで画像を確認しながら説明を受けることができます。また乳腺超音波検査を同時に行うことも可能で、超音波検査を併用することで、さらに乳がんの発見率を上げることができます。

乳腺超音波検査では、リアルタイムでの高精細画像を通じてしこりや石灰化、異常構造の有無を細やかに確認し、そこで何か気になる所見があれば、エコーを見ながらの針穿刺吸引細胞診や針生検を迅速かつ丁寧に実施します。

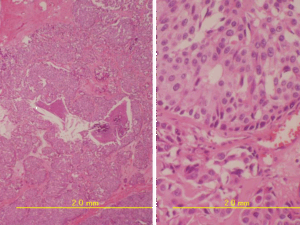

超音波検査やマンモグラフィ検査で精密検査が‘必要と診断された場合は針穿刺吸引細胞診や針生検などを行います。局所麻酔を使用し、専用の針で行うため、痛みは軽度で短時間で終了します。検査により得られる細胞・組織は信頼のおける病理専門医に特別に依頼しており確かな病理診断を経て、通常は約1週間から10日ほどで結果が出され、その結果については医師が必ず対面で説明いたします。また治療が必要な場合は連携している大学病院や基幹病院などより高度の医療機関にできる限り迅速に紹介しています。

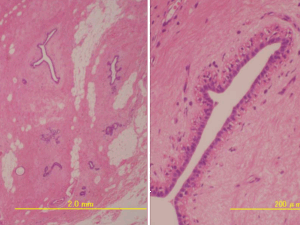

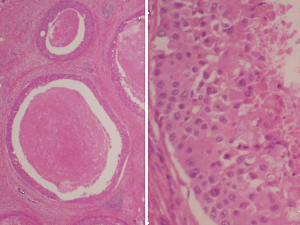

針生検検査

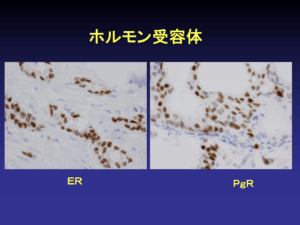

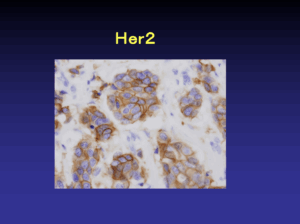

病理検査では顕微鏡でこのような組織を病理診断します。

正常乳腺 非浸潤性乳癌 乳頭線管癌

乳がん検診は、症状の有無にかかわらず定期的に受けることが推奨されています。一般的に、

が目安とされています。大阪市や羽曳野市の助成を利用できる場合がありますので、受診券が届いた方はぜひご活用ください。

また40歳の時に無料の乳がん検診マンモグラフィ無料クーポンが届きます。

家族に乳がんの既往がある方や、ホルモン療法を受けている方、過去に乳腺の病気をしたことがある方は、医師と相談しながら適切な検査間隔を決めましょう。

検査に不安のある方は、診察時にご相談ください。

乳がんは、乳腺組織に発生する悪性腫瘍で、女性に最も多いがんです。日本でも年々増加傾向にあり、厚生労働省の統計によると、女性がかかるがんの第1位となっています。以前は50代以降の発症が多いとされていましたが、最近では20代・30代の比較的若い世代にも発症がみられるようになり、乳がん検診の重要性がさらに高まっています。

乳がんは、一つの明確な原因で発症するのではなく、さまざまな要因が重なって発症リスクが高まると考えられています。乳がんの発症に関わる代表的な要因として女性ホルモンであるエストロゲンとの関連が指摘されており、出産歴や授乳歴、家族歴、肥満、閉経後のホルモン補充療法なども発症リスクに関与するとされています。

乳がんは、進行するまでは痛みや自覚症状がない場合も多いため、定期的な検診と自己触診による早期発見が非常に重要です。乳がんの治療法は進歩しており、早期に発見された場合は、乳房を温存したり、最小限の手術で済むケースも増えています。

これらの症状がある場合は、早めの受診と検査をおすすめします。また、症状がなくても定期的な乳がん検診を受けることが重要です。

乳腺に母乳がたまったり詰まったりするうっ滞(滞り)から起こる炎症や授乳中でなくても乳頭からの細菌感染によって起こる乳房の炎症です。授乳中に母乳が詰まったりすると乳腺炎となり痛みや発赤が出てきます。適切な乳房マッサージなどによって改善しますが、細菌感染を起こすと熱感を伴い、全身の症状として、発熱、悪寒、関節痛、頭痛、腋のリンパ節の腫れなどがみられることもあります

さらに悪化すると、化膿性乳腺炎となり、うみが出るようになります。その場合、症状を改善させるために、抗生剤投与を行います。また改善しない場合は皮膚を切開してうみを出す処置が行われることがあります。

30〜40歳代の女性に多くみられる乳腺の良性疾患です。主な症状としては乳房やわきの痛み、乳腺が硬くなる、乳頭分泌などがあります。乳腺疾患のなかでもっとも頻度が高く、卵巣からのホルモン分泌が活発になる生理前に症状が強くなる傾向があります。生理が終わると症状が自然に消失するケースが多いです。原因としては女性ホルモンであるエストロゲンの過剰状態やバランスの変化が考えられています。

治療は経過観察が基本となりますが、乳房痛の対症療法として、漢方薬や消炎鎮痛剤で一時的に疼痛管理を行うこともあります。

乳腺嚢胞は乳管の中に分泌物がたまり袋状になった状態をいいます。通常、分泌物は乳管を経て乳頭から排出されますが、何らかの原因でその分泌物が乳管の中にたまってしまうと嚢胞が形成されます。嚢胞の水分は増減を繰り返し、サイズが小さければ自然消失することもよくあります。また、閉経期を過ぎれば縮小して、消失していくことがあります。嚢胞の中身はただの液体成分で、良性であるため治療は必要ありませんが、嚢胞の中にがんが隠れていたり、腫瘍ができてがんと区別がつきにくかったりすることがあるため、精密検査が必要になることがあります。

30代後半から50代に多くみられる良性の腫瘍です。症状としては乳頭から透明や薄黄色、血液が混じった赤や褐色の分泌物がみられます。画像検査では非浸潤性乳管がん(のう胞内乳頭がん)と似ているため、慎重に観察が必要です。また良性悪性の鑑別に生検を必要とする場合があります。

乳管内乳頭腫は基本的に経過観察となりますが、血液の混じった分泌物が出続ける場合や検査で悪性の可能性が否定できない場合などは摘出手術が必要になることもあります。

10歳代後半から40歳代の閉経前の女性に多くみられる乳房の良性腫瘍です。主な症状は乳房のしこりで、触ってみるとくりくりとよく動きます。超音波検査などの画像検査や針生検で線維腺腫と診断がつけば基本的に治療は不要です。ただし、3cmを超える場合は巨大になる可能性がありますので、摘出手術が勧められます。

乳腺に発生する比較的まれな腫瘍です。組織学的に良性、境界型、悪性に分類されており、マンモグラフィ検査では、しこりが小さいうちは線維腺腫と同じような像を呈しますが、大きくなると分葉状となります。組織診(針生検)による病理診断で葉状腫瘍と診断がついた場合、外科的切除を行います。大きくなるスピードが速いため、3cm以上の大きな腫瘤をみとめることが多く、良性であっても局所再発を起こすことがあります。局所再発を繰り返すうちに悪性度が増すものもあるため注意が必要です。悪性の葉状腫瘍の場合、転移もしますので組織診(針生検)による診断をもとに個別の対応が必要となります。

TOP